麻豆传煤网站APP入口直接进入在线最新版:亚洲无码转帖-5月人文社科中文原创好书榜|巫蛊:中国文化的历史暗流

《清代学额研究》

梁志平著,上海人民出版社

本书是对清代学额相关问题的系统性研究,在综合利用多种史料的基础上,详细考订了清代全国各地府州县学,专设学额数量的变迁,总结归纳了清代学额制度运作的规律与特点,包括:学额总例的适用性,学额的恩广和捐广学额与生员数量的估算,散厅、废县、分州分县设学立额的现象,专设学额、寄籍、随粮就试与冒籍,府学学额的分拨,特殊时期的缺额,学额与清代科举社会的流动性等问题,为学界进一步研究清代科举、地方文化、社会治理国家与地方等问题提供了基础性支撑。

《巫蛊:中国文化的历史暗流》

邓启耀著,北京贝贝特|广西师大出版社

公元前4000多年,半坡先民在建房时埋入粗陶罐和人头骨,以祭土木、魇风水;公元前91年,朝野起“巫蛊之祸”,长安大乱、万人殒命、太子被逼自杀;1995年,世外桃源的泸沽湖,被认“有蛊”的若玛一家世代被村人孤立,母亲葬礼村中无一人到场;2024年,昆明邮局海关查获一批用人体组织制作的制品,走私者报称为“护身符”……巫蛊是什么?为什么巫蛊在现代人的生活中仍广泛存在?人类学家邓启耀,三十余年来致力于中国巫蛊现象与文化的研究,爬梳历史文字、遍访巫蛊实例,甚至亲身“试蛊”。本书作为其毕生巫蛊研究的结晶,档案与实例并用,文字与图片兼有,从考古学、历史学、人类学、民族学、社会学、心理学、精神医学等多方面梳理了“巫蛊”这种非常态的精神状态和群体迷乱,以及其背后潜藏的深层次问题。

《永念群生:隋唐礼俗与信仰论集》

雷闻著,壹卷YeBook|四川人民出版社

本书诸文,大多与隋唐礼俗与信仰相关。上篇讨论了隋唐国家对于宗教仪式的控制,分析了佛教对中国古代积敌军之尸为“京观”的传统之改造,并结合新出《窦琰墓志》与唐代小说集《冥报记》的相关记载,考察了《金刚经》对唐初社会的深刻影响,又利用敦煌吐鲁番出土文书来分析唐代西州道教的发展。下篇是书评与综述。所评之书,多为唐代礼制与信仰方面的重要论著。综述则是对新中国成立70年来隋唐史研究的一个总体性鸟瞰,以及对唐代道教石刻研究的初步小结。书名“永念群生”,出自《从“京观”到佛寺》一文所引隋文帝的一道诏书。

《开宝九年》

祁新龙著,东方出版社

宋开宝九年十月,开国皇帝赵匡胤在“烛影斧声”中离奇去世,给后世留下了一桩兄终弟及的权力交接谜案。本书围绕“烛影斧声”事件,将研究视野拉长,通过综合分析与考证,详细梳理了事件发生前后的历史,如讨灭南唐、西巡洛阳(包括祭祖)、征讨北汉、赵光义登基、灭北汉征幽州、金匮之盟、赵廷美之死、太宗立太子等,清晰呈现了赵匡胤与赵光义之间的真实关系,以还原宋初皇权交替的完整逻辑链。

《混一戎华:元朝统一中国的历史进程》

温海清著,上海古籍出版社

13世纪中国统一的历史进程,历经大蒙古国时期直至元时期得以完成。传统的历史叙述备列大蒙古国与元朝攻取各地域政权进而统一中国的顺次,同时展现出此统一之势无可阻挡。这类叙述无不彰显太祖成吉思汗、世祖忽必烈在其中所具特殊地位及所起关键作用:太祖建立大蒙古国后征夏伐金复讨西域,世祖灭大理、平南宋,遂混一天下。这类叙述常给后世读史者留下这样一种历史认识:自成吉思汗时代以来,蒙古就有征伐世界的雄心,且有次第灭夏、金、大理、南宋而并一天下的宏图。本书旨在对此类传统历史叙述框架进行反思与研究,通过深入考察蒙元统一中国历史进程中诸多关键历史事件的具体情境以揭示其复杂性,并对历史演进的动态过程以及诸多可能性提出不同于以往的解释。蒙古的世界征伐并非出于成吉思汗的规划,实由其子孙逐步推进而来,最终藉由编史者依当政者的思想、观念以及现实政治需要,加以叙事处理。历史叙述始终只能部分呈现历史,而历史本身的曲折多变却远为复杂。

《靖难之役:明朝初年的改革、削藩、政争与叛乱》

宗承灏著,天喜文化|天地出版社

明初洪武末年,太子朱标猝然离世,垂暮的朱元璋为保皇孙朱允炆继位,掀起腥风血雨的功臣清洗。“仁弱”的建文帝执意削藩,蛰伏北平的燕王朱棣以“清君侧”之名悍然起兵,引爆历时四年的靖难之役。这场裹挟着制度崩裂与人性博弈的叔侄对决,终以金戈铁马撼动山河,用南京城的烈焰改写了帝国命运。分封制如何孕育出反噬江山的恶果?建文新政的文人理想为何敌不过燕藩铁骑?郑和七下西洋背后隐藏着什么样的帝国焦虑?从蓝玉案的血色帝王术到白沟河百万箭雨,从济南城头的人心拉锯到方孝孺笔尖的诛族绝唱,权力棋局中的每一步落子都暗藏文明的撕裂与重生。

《钱谦益年谱长编》

卿朝晖著,浙江古籍出版社

本书以钱谦益的诗文、尺牍、行履为线索,从时人著述、尺牍、序跋、笔记乃至于方志、档案中,详尽搜罗了与钱谦益相关的文字,缀连补遗,考订钩玄。本年谱从3个层次来还原钱谦益的生平和思想。第一层,全面梳理钱谦益存世著作,并将其所有诗文篇目考证系年。不能系年的,作为附录置于文末。第二层,对钱谦益的交游、创作,进行深度分析,重现钱谦益立体丰满的历史形象。通过对几百种明清别集、总集,以及佛典的翻阅查找,找到了大量时人与钱谦益交往的诗文、信札,同时也发现了几十篇钱谦益的佚文。第三层,也是年谱的重点和难点,就是挖掘史料的内在价值和联系,揭示钱谦益在文学、佛学的思想和成就,以及在明清政治漩涡中的取舍与心态。

《瓷与钻:清代瓷器海外贸易与欧洲中产崛起》

郑轶伟著,上海大学出版社

本书以18世纪至19世纪初中国瓷器的海外贸易为观察视角,精选极具代表性、画工极佳的外销瓷私人藏品数百件,精美图片200余张,用实物还原中欧文化的交流与融合,呈现瓷与钻交相辉映的历史画卷。这些出口西方的外销瓷凝聚着中国传统技艺的精华,既反映了全球化进程下东西方贸易的需求,又展现了兼容并蓄的艺术风格。

《简明晚清史》

姜萌著,鸣沙|社会科学文献出版社

本书融合通史、纪事本末等体例优点,以传统与现代、公心与私欲、平衡与失衡、理性与感性为抓手,以夹叙夹议的风格,梳理了从嘉庆帝亲政(1799)到清帝退位(1912)的中国历史进程。

《政商现形记:清朝的权力、贸易与商帮》

袁灿兴著,岳麓书社

在清代,商业力量是维系帝国统治的血脉,也是被权力束缚的棋子。晋商、徽商、行商、买办……一个个商帮在权力夹缝中生存,又被权力驯服、压榨和利用。他们是帝国的白手套,是财富的掮客,也是政治变局中的隐秘推手。本书聚焦清朝的政商世界,细致梳理各大商帮和政治权力之间的隐秘关系:从行商作为傀儡“以商制夷”,到晋商在边疆的财富游戏,徽商依附盐业获取暴利,再到买办崛起、商战强国。作者爬梳中外史料,系统回答商业力量如何成为皇权统治的工具,清廷如何攫取商业利润,以官制商,维系统治,各大商帮又如何处理政商关系等关键问题,是一部清朝的政商博弈史。

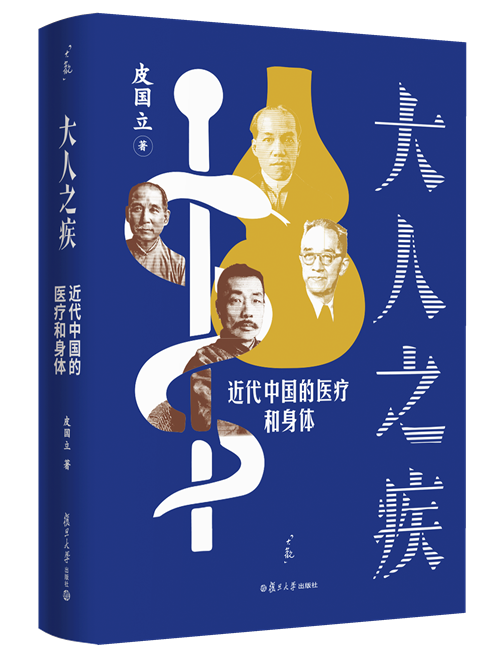

《大人之疾:近代中国的医疗和身体》

皮国立著,复旦大学出版社

本书采用新文化史的方法,选取具有代表性的近代中国人物,包括孙中山、胡适、鲁迅、梁启超、蒋介石等五人。通过他们与疾病的抗争历程及其对中医文化的多元思考,展现了中国现代化进程中传统与现代的复杂对话。作者剖析了这些历史人物的医疗观念,将中医文化作为观察中国近代文化转型的独特窗口。在传统科技与思想普遍遭遇批判甚至消亡的背景下,中医药的顽强生命力成为一个值得深思的文化现象。本书通过生动的人物叙事,不仅揭示了近代中国知识精英在身体病痛与思想变革之间的张力,更透过医疗史的棱镜,折射出传统文化在现代性冲击下的调适与重生。

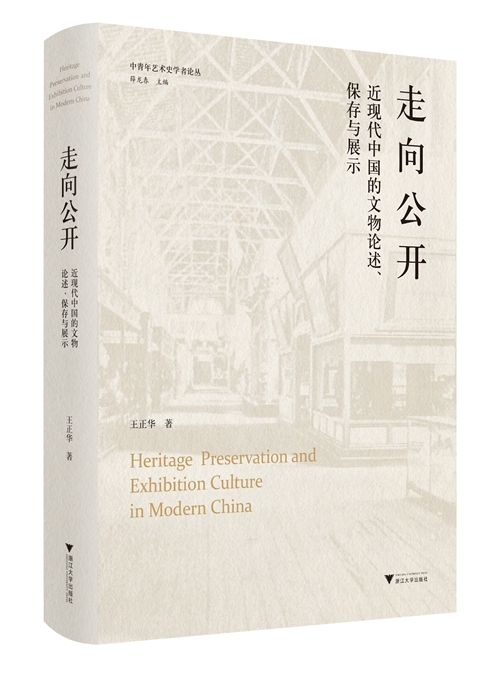

《走向公开:近现代中国的文物论述、保存与展示》

王正华著,浙江大学出版社

“近现代中国的展示文化”是艺术史学者王正华着力甚深的一大研究课题,本书即为其具体成果。书中着眼于在清末民初中国近现代的历史巨变中,出自传统的文物、艺术品或艺术实践,有着什么样的命运?如何被赋予民族文化遗产的新意义?又如何接轨世界,与“中国”作为一个立足于国际的现代民族国家相连结?作者在立论上全然跳脱艺术品风格与形式的讨论,转而从展示与观看行为审视中国在20世纪初期的种种转变;所注目的面向,亦不以博物馆研究为限,而扩及诸如博览会、摄影技术、珂罗版印刷和现代出版等多种展示空间与论述场域。

《走向现代:东亚现代人的起源与演化》

高星著,巴蜀书社

本书围绕考古学家、古人类学家高星先生在“东亚现代人的起源与演化”这一重大研究领域的学术求索展开,将宏观理论方法与微观案例探究相结合,作者多维度探寻古人类留下的蛛丝马迹书写了那段没有文献留存却对人类物种发展做出重要贡献的历史,由此生动勾勒出数十万年来东亚现代人在历史长河中决然挺进,在华夏大地上适应自然、改造自然,连续演化,生生不息的壮丽画面。

《美了千年:女子服饰时尚风潮》

宋子美 著 ,万有引力|广东人民出版社

这部简约的服饰时尚史,盘点了上至宫廷、下至民间的历代人物服饰,从秦汉的端庄与古朴,到唐宋的华丽与婉约,再到明清的精致与典雅。

《古典的别择》

张巍著,艺文志|上海文艺出版社

本书讲述的是一些独行者对古典的别择。他们走上各自的学问之路,却没有随着惯性一路向前,不愿亦步亦趋跟从受到现代精神宰制的正统古典学术,反而对古典精神情有独钟,要独辟蹊径寻索真正的古典精神,并在这个过程中成为自己。无论是秉持“爱希腊主义”来抗衡历史主义古典学的德国古典学者,还是提倡“语文学向哲学的转化”来反对历史语文学的尼采,无论是汲引古希腊的诗性精神展开大背于传统的“中西化合”的王国维,还是借助古希腊神话和神话思维引领离经叛道的“杂学”的周作人,这些独行者都实现了自己的人生别择,并且也为他们各自所属的文化做出了别择。

《钱穆在香港》

周佳荣著,东方出版中心

本书分为上下两篇,上篇主要阐述著名史学家钱穆(1895-1990)在香港办学的历程,包括钱穆1949年到港后新亚书院的创办经过、教育理念和新亚精神;新亚研究所的创办宗旨及教研情况:香港中文大学的创立由来。下篇则介绍早期新亚师生(共九位学者)的学术履历与生平事迹。本书主要从人文、教育、新史学的发展为切入角度,介绍钱穆及早期新亚人的生平、付出与贡献,在港18年,钱穆铸就了其对香港文教事业发展的深远影响和重要贡献,也促进了新史学的成长与发展。

《文脉的演进:中国古代文学史讲录》

陈引驰著,中华书局·上海聚珍

本书为复旦大学中文系陈引驰教授有关中国古代文学史的讲录,突破文学史叙述的一般格套,既见脉络的系统性,又见细节的丰富性,是很有视觉感的大学课堂实录。纵向从先秦一贯而下直至近现代,横向则以文类从韵文、散文、诗歌到小说,交织成动态发展的包蕴文本、作者、文学事件、文学流变、读者接受等在内的中国文学网络,呈现文脉的演进。